昨年12月に引き続き、2025/1/17〜1/19の日程で、三宅島へ行ってきました。

前回訪島時の記事はこちら。

私たち「相続土地なんでも相談所」は、土地家屋調査士・司法書士・税理士の専門家チームとして、特に「相続土地国庫帰属制度」の活用を通じて、三宅島をはじめとする東京島嶼部の所有者不明土地問題の解決に取り組んでいます。

今、日本では、

- 所有者がはっきりしない土地(所有者不明土地)

- 管理が全く行われず放棄されている土地(管理不全土地)

が増え、社会問題となっています。

このままでは、近い将来、日本の大切な国土が適切に管理できなくなってしまいます。

「今ならまだ、救える土地があるかもしれない」そんな思いから、今後も定期的に三宅島をはじめとする東京島嶼部を訪れ、調査・支援を行っていく予定です。

YouTube動画

今回の二次調査の動画です。

少しずつ、私の動画編集技術も上がってると思います(自画自賛)。

宜しければ、高評価・チャンネル登録お願いします。

相続土地国庫帰属制度の要件としての、土地の境界確認

相続土地国庫帰属制度の適用には、まず土地の境界を明示する必要があります。そのためには、次のような方法があります。

- 自身が認識している境界点に杭や目印を設置し、その写真を撮影する

- 現地に国や地方公共団体が設置した境界標や境界杭がある場合は、それらの写真を撮影する

いずれにしても、現地に行って現況を調査する必要があります。

我々は、既存の測量技術と最新のGNSS測量技術を駆使して、この境界確認作業をサポートしています。

12月・1月と連続して訪島した理由

GNSS測量の季節的特性

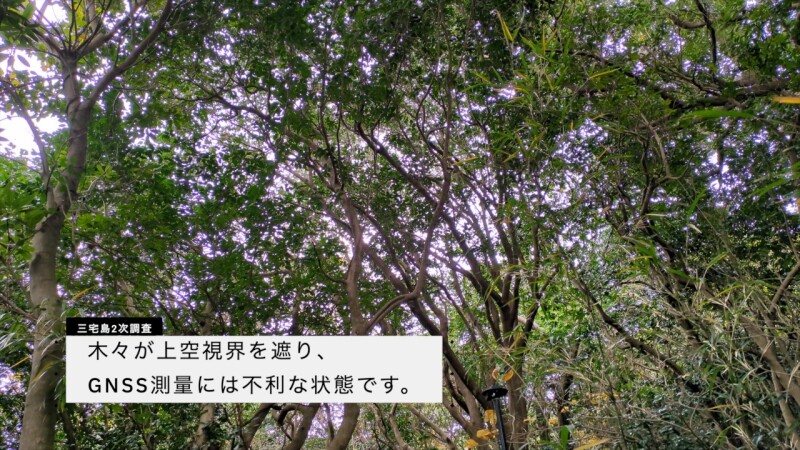

GNSS測量では、上空視界の確保が非常に重要なポイントとなります。

冬季は、木々の落葉により上空視界が開け、衛星からの電波を受信しやすい環境となります。

一方、夏季は、草木が生い茂り、衛星の電波を遮ります。鬱蒼とした森林では、数メートル位置を変えるだけで、測量精度がガタ落ちしてしまいます。

現場アクセスの季節的特性

現場へのアクセスについても、季節が問題となります。

夏場の下草は人の背丈ほどにも伸び、藪漕ぎをしながらの移動を強いられます。一方、冬は下草が枯れるため、現場へのアクセスが比較的楽になります。

このように、上空視界と現場アクセスという2つの理由から、冬季の方が測量作業が楽なため、急遽、連続して三宅島を訪島することにしました。

GNSS測量技術の選択と課題

GNSS測量は、ネットワークを使ってリアルタイムで補正データを受信し、位置をセンチメートル級の精度で測定する衛星測位技術です。

GNSS測量では、衛星からの電波が樹木により遮られると、測量精度が大きく低下してしまいます。また、GNSS測量には携帯電話の回線を使用するため、電波が届かない場所では、GNSS測量単独では位置特定を行うことができません。

前回調査時はドコモ回線のみを使用して測量し、電波が届かない場所で苦労しましたが、今回は、スマホのDSDS(Dual SIM Dual Standby)を活用し、ドコモ・au・ソフトバンクが繋がる体制を整え、3キャリアのいずれかが繋がれば、測量が続けられるようにしました。

我々は、三宅島という厳しい現場で、機材・方法を試行錯誤しながら経験を積み重ね、条件の悪い所でも臨機応変に測量ができる方法をブラッシュアップし続けています。

実地調査での発見

今回の測量では、GNSS測量により特定した位置から、コンクリート製の境界標を発見することができました。

境界標は、土地の境界を示す重要な物的証拠です。

相続土地国庫帰属制度で明示する土地境界は、「現況」を優先します。GNSS測量で弾き出した理論上の境界よりも、地中に埋まっている測量標のほうが「現況」を表していると言えます。

このため、地中に埋まっている測量標を見つける、というのは、土地の境界を明示するうえで大事なプロセスになります。

三宅島以外の島でも

三宅島は、土地境界を確定・明示する作業を行う環境としては、非常に条件が厳しい島です。

つまり、三宅島で土地境界を明示できる技術があれば、他の島嶼部や過疎地などでも、同じように土地境界の明示ができる、と考えています。

- 三宅島の相続土地についての現況調査や、相続土地国庫帰属制度適用のご相談

- 他の東京島嶼部(伊豆大島〜小笠原)の、一度も行った事がない相続土地の現況調査や、相続土地国庫帰属制度の適用のご相談

お待ちしております。

一つ一つの土地を大切にし、次の世代に引き継いでいく。そのために、できることから始めていきたいと考えています。