1月に引き続き、2025/3/28〜3/30の日程で、三宅島へ行ってきました。

三宅島には、ボルダリング場があります。

前回訪島時の記事はこちら。

私たち「相続土地なんでも相談所」は、土地家屋調査士・司法書士・税理士の専門家チームとして、特に「相続土地国庫帰属制度」の活用を通じて、三宅島をはじめとする東京島嶼部の所有者不明土地問題の解決に取り組んでいます。

今、日本では、

- 所有者がはっきりしない土地(所有者不明土地)

- 管理が全く行われず放棄されている土地(管理不全土地)

が増え、社会問題となっています。

このままでは、近い将来、日本の大切な国土が適切に管理できなくなってしまいます。

「今ならまだ、救える土地があるかもしれない」そんな思いから、今後も定期的に三宅島をはじめとする東京島嶼部を訪れ、調査・支援を行っていく予定です。

YouTube動画

今回は、「相続土地なんでも相談所」のメンバー、司法書士の藤木さんと三宅島を訪問し、測量作業と動画撮影を行いました。

動画では、使わない土地を手放すための選択肢と、相続土地国庫帰属制度について解説しています。宜しければ、高評価・チャンネル登録お願いします。

相続した土地が「負の財産」になっていませんか?

相続によって、意図せず土地を引き継ぐことがあります。特に遠隔地にある土地や、管理が難しい土地は、固定資産税の負担や、防災対応・草刈りなどの管理の手間がかかり、「負の財産」となってしまうケースも少なくありません。

三宅島では、過去の噴火の影響や、いわゆる原野商法で購入され放棄された土地、境界が不明確な土地など、特有の課題が存在します。

地図(公図)上の区画と現地の実際の状況が異なっていることもあり、正確な把握には現地での測量が必要になる場合もあります。

使わない土地を手放すための従来の選択肢とその限界

これまで、不要な土地を手放す方法としては、主に以下の2つが考えられてきました。

- 所有権放棄

法解釈上は可能のように読めるかもしれませんが、権利の濫用として否認された判例があり、現実的ではありません。 - 相続放棄

相続開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があり、土地だけでなく預貯金などプラスの財産も含め「すべての相続権」を放棄することになります。借金が多い場合などには有効ですが、「この土地だけを手放したい」というニーズには応えられません。

新たな選択肢「相続土地国庫帰属制度」とは?

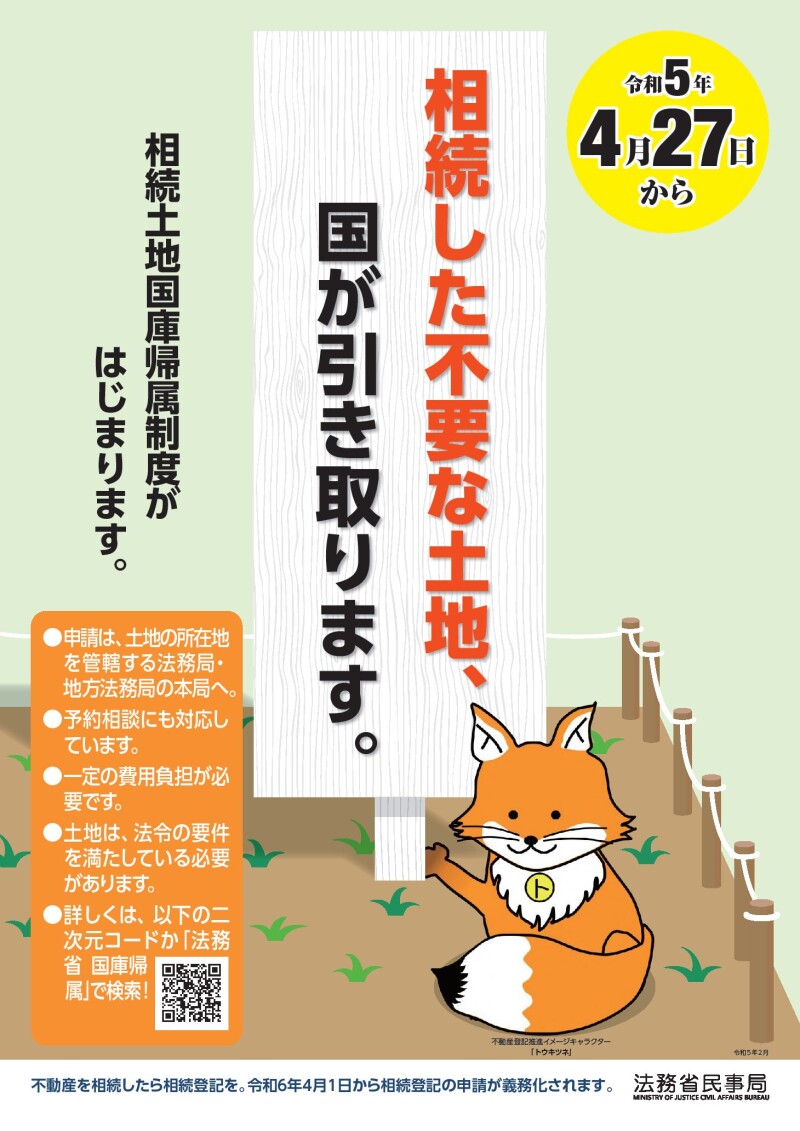

このような状況を解決する選択肢として、2023年4月27日に「相続土地国庫帰属制度」がスタートしました。

これは、一定の要件を満たす場合に、相続または遺贈によって取得した不要な土地の所有権を国に移すことができる制度です。

ただし、どんな土地でも認められるわけではありません。

【主な要件(申請段階でのチェック)】

- 相続・遺贈(遺言による取得)で取得した土地であること(売買などで自ら取得した土地は対象外)

- 抵当権など、他人の権利が設定されていないこと

- 土壌汚染や埋設物がないこと

など

【主な要件(現地調査でのチェック)】

- 管理・処分を妨げるものが地上にないこと(放置車両、廃棄物、倒壊しそうな樹木など)

- 崖地など、管理に過分な費用・労力がかかる土地でないこと

など

申請後、法務局による書類審査と実地調査が行われ、承認されれば、一定の負担金(10年分の標準的な管理費用相当額)を納付することで、土地が国庫に帰属します。

全ての申請が承認されるわけではないこと、承認には一定の要件を満たす必要があることに注意する必要があります。

私たち「相続土地なんでも相談所」がお手伝いできること

相続土地国庫帰属制度を利用するには、申請書類の作成だけでなく、多くの場合、隣地との境界確認や測量が必要となります。

私たち「相続土地なんでも相談所」は、土地家屋調査士・司法書士・税理士が連携し、この複雑な書類作成をワンストップでサポートしています。

実際に、今回の三宅島訪問でも測量を行いました。

こうした現地での作業も含め、士業の専門家チームだからこそできることがあります。

私たちは、一つ一つの土地を大切にし、次の世代に引き継いでいく。そのために、できることから始めていきたいと考えています。